4월 생각의 골목길 [투명사회] 생각나눔

지난 3월 19일 첫 생골 모임에 이어 두 번째 생골이 지난 4월 23일 사무국에서 있었습니다.

이번 4월 책은 한병철선생님의 [투명사회]였습니다.

오늘날 ‘투명성’이라고 하는 것은 정치나 경제뿐만 아니라

개인의 삶까지 들어와 강조되고 있는 가치입니다.

정보가 투명하게 공개될 때 신뢰할 수 있는 사회라고 여겨져 온 기존의 가치에 대해

[투명사회]에서는 투명사회가 ‘디지털 파놉티콘’이라는 새로운 통제사회로

변모하고 있다고 설명하고 있습니다.

*이야기 나누었던 몇가지

1. 소셜 네트워크가 가지고 있는 장점들 때문에 ‘좋다’라고만 생각했는데

쉽게 정보를 얻을 수 있는 만큼 정보에 대한 노출도 쉽다는 점에서

정보의 투명성은 양날의 칼이라고 생각되었다.

2. 기존에 생각하고 있었던 투명성과 책에 나오는 투명성의 의미가 다르게 느껴졌다.

예전에는 실체를 가두어놓고 통제, 감시했던 사회라면

지금은 마치 자유를 누리고 있는듯하지만 보이지 않는 감시와 통제를 받고 있다는 점에서 다르다.

3. 현재 우리들의 모습은 스스로 파놉티콘 안으로 들어가고 있는 것이 아닌가 생각한다.

4. 책의 저자가 기본적으로 독일사회에 속해있기 때문에 독일사회 내에서의 ‘투명’을

한국사회에 모두 동일하게 적용시키는 것은 힘들다고 본다.

개인정보를 과잉노출하게 되는 투명성도 있지만,

국가 주도 하에 통제시스템이 운영되고 있다고 보인다.

자신을 표현하는 방법은 다양하지만 개인을 사유화할 수 있는 공간과 시간이 부족하다.

5. 정치나 경제뿐만 아니라 우리 삶에 투명성은 물론 중요한 가치이지만,

지나친 투명성 요구와 같이 과잉 정보노출로 인해서 본질적으로 접근할 수 없게 된다면 위험하다.

투명함을 강요하는 것은 이미 본질이 숨겨져 있다는 것을 의미하는 것이다.

신뢰가 있다면 투명성을 강조할 필요가 없다.

불신에 기반한 사회일수록 바로 ‘투명성’을 요구하게 되는 것이 아닌가.

6. 책에 있는 구절 중 ‘시각의 빈틈이 없는 사회는 포르노이다’라는 말에 공감한다.

현재 우리사회 정보들은 가려짐 없이 적나라하게 공개되고 있다.

7. 모든 정보가 생각할 수 있게 하는 정보는 아니기 때문에

다양한 방식으로 사유할 수 있는 기회가 많아져야 한다고 생각한다.

8. 현재 우리사회가 디지털 파놉티콘이라는 새로운 감시와 통제사회라고 하더라도

우리 스스로 위험성을 자각하고 스스로 선택할 수 있어야 한다.

—————————————————————————————

지난 3월 생골 책에 비해 얇은 책이었지만, 독일어 원서를 한국어로 번역하면서

번역체 특유의 문장구조와 단어(너무 어려워요! 무슨말 하는건지…)

뚜렷한 해답보다는 현재 사회 구조와 현황을 분석해 놓으면서

한 번 더 생각하고 고민하게 하는 내용 때문에 책을 읽는 것이 쉽지만은 않았던 것 같습니다.

‘투명사회’는 위험한 면이 있지만 우리 스스로 선택할 수 있는 가능성이 있기 때문에

충분히 사유하고, 선택하는 구조를 만들어 나가야 한다는 이야기에 공감이 되었습니다.

같은 책을 읽었다고 해도 보는 시각이 다양해서 여러 의견을 나누다보니

2시간이 눈 깜짝할 사이에 지나가버렸습니다.

점점 더 생골의 매력에 빠지는 것 같아요^^

다음 달에는 또 새로운 책으로 또 다른 이야기들을 나눌 수 있을 것 같아 기대가 됩니다^^

후기_ 김소원(평화길라잡이 5기)

서울KYC 회원 책읽기 모임 [5월 생각의 골목길]

일정 : 5월 21일 수요일 오후 7시 30분

장소 : 서울KYC 나무 테이블

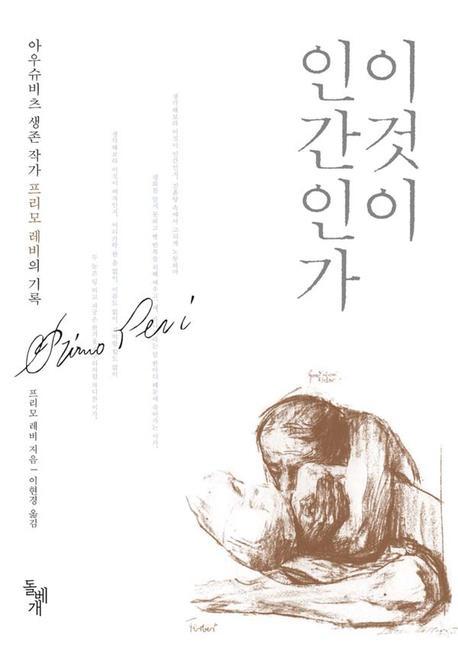

함께 읽는 책 : 이것이 인간인가

신청 : 댓글을 달아주세요

회원여러분들의 지인들도 환영합니다~

[책소개]

아우슈비츠를 통해 인간성의 한계를 성찰한 현대증언문학의 고전!

이탈리아를 대표하는 작가이자 화학자 프리모 레비의 『이것이 인간인가』.

유대계 이탈리아인인 저자는 제2차 세계대전 말기, 반파시즘 저항운동에 참여하다가

체포당해 아우슈비츠로 이송당했으며,

화학공장이 붙어 있는 제3수용소에서 1943년 12월부터 1945년 1월까지

노예보다 못한 일상을 보냈다.

이 책은 현대증언문학을 대표하는 중요한 작품으로,

저자가 기적적으로 살아돌아온 후, 폴란드의 아우슈비츠 제3수용소에서 보낸 열 달간의 체험과 관찰을 기록한 것이다.

체험과 기억에 대한 책임감, 산문의 한계를 넘어서려는 언어의 유려함,

그리고 날카로운 통찰과 유머로 삶을 성찰한다.

폴란드의 아우슈비츠 제3수용소에 갇힌 사람들은

헛되고 거짓된 노동으로 삶을 소진하며 죽어갔다.

하지만 저자는 지칠 줄 모르는 인간에 대한 관심,

반드시 살아남아 자신이 체험한 것을 다른 사람에게 알리겠다는 의지 등의 결의로

극소수의 생존자가 될 수 있었다.

저자는 이 책에서 자신이 체험한 공포를 사실적으로 묘사하면서도,

특유의 절제와 위트를 잃지 않는다.

그리고 극한의 폭력에 드러난 인간의 존엄성은 물론,

타락 과정을 생생하게 마주할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

![[모집] 2026 서울KYC 한양도성 시민교육-도성길라잡이 15기](http://seoulkyc.or.kr/wp-content/uploads/2025/12/웹포스터_홍순민-버전-e1766110877653-500x383.png)